Aufsuchende Beteiligung am Hardenbergplatz – Stillen Gruppen eine Stimme geben

Klassische Beteiligungsformate erreichen häufig nur eine begrenzte Gruppe – meist Menschen, die Zeit und Ressourcen haben, sich aktiv in Stadtentwicklungsprozesse einzubringen. Doch um eine Stadt gemeinsam und gerecht zu gestalten, müssen möglichst viele Perspektiven einbezogen werden.

Das Pilotprojekt SMART SPACE Hardenbergplatz setzt deshalb auf aufsuchende Beteiligung, begleitend zu klassischeren Beteiligungsformaten wie beispielsweise der öffentlichen Beteiligung auf mein.Berlin.de. Ziel ist es, Stimmen sichtbar zu machen, die in Planungsverfahren bislang oft übergangen werden – die sogenannten Stillen Gruppen.

Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut inter 3 wurde ein Beteiligungsformat entwickelt, das gezielt Menschen anspricht, die selten erreicht werden – im Fall des Pilotprojekts: Kinder und Jugendliche, Senior:innen sowie vulnerable Gruppen.

Die zentralen Fragen lauteten: Wie erleben diese Menschen den Hardenbergplatz? Welche Herausforderungen begegnen ihnen – und was würde ihre Nutzung erleichtern?

In der Regel fanden zwei Termine statt: ein erster Termin vor Ort zur gemeinsamen Platzbegehung, ein zweiter in Form eines Workshops oder moderierten Gesprächs. Auf diese Weise war es möglich, Eindrücke zu gewinnen, zu vertiefen und spezifische Vorschläge zu formulieren.

Die Rückmeldungen wurden von inter 3 in schriftlichen und visuellen Zusammenfassungen dokumentiert und fließen in die weitere Entwicklung des Platzes ein.

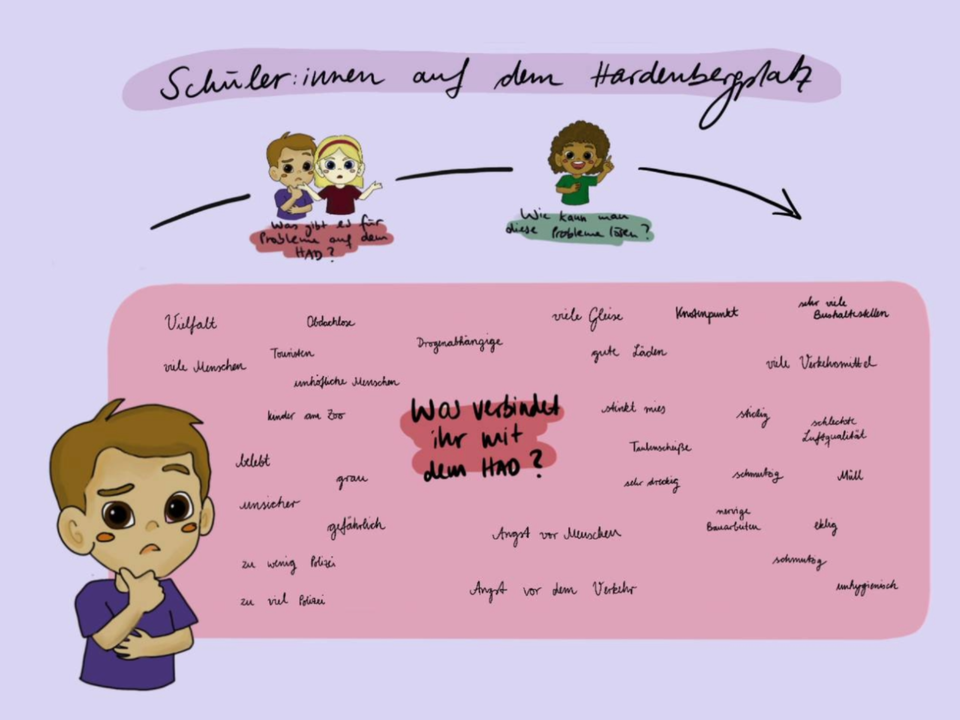

Kinder und Jugendliche – Ideen und Ansprüche der nächsten Generation

Den Auftakt machten Schüler:innen einer nahegelegenen Schule, die den Platz aus ihrem Alltag kennen – beispielsweise als Weg zur Bahn, Treffpunkt oder Durchgangsraum. Ihre Perspektiven auf den Hardenbergplatz und ihre Verbesserungsvorschläge wurden in einem zweitägigen Beteiligungsformat gezielt aufgenommen.

Am ersten Tag wurden an der Schule zentrale Themen diskutiert: Sicherheit, Gestaltung, Sauberkeit und Nutzungsmöglichkeiten. Mithilfe von Virtual-Reality-Brillen konnten verschiedene Raumsituationen visualisiert und bewertet werden.

Am zweiten Tag stand die Erkundung des Platzes im Mittelpunkt. In Kleingruppen wurden Beobachtungen gesammelt, auf Stadtplänen markiert und eigene Vorschläge entwickelt. Die Jugendlichen wünschten sich unter anderem mehr Sitzgelegenheiten, bessere Beleuchtung, freundlichere Farben, mehr Begrünung sowie Räume für Spiel, Sport und Erholung.

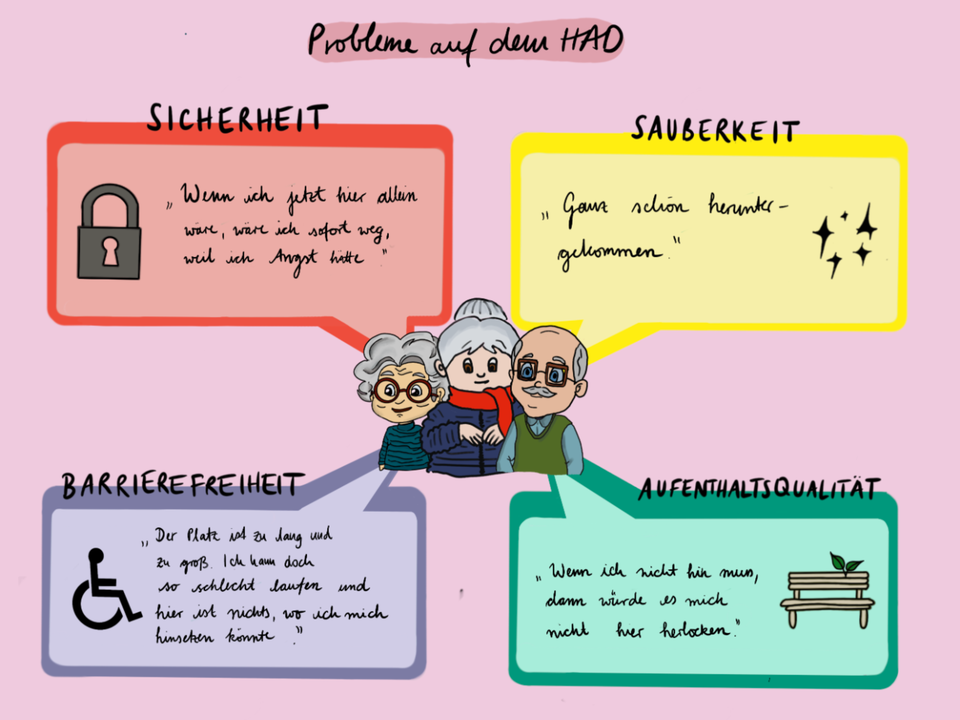

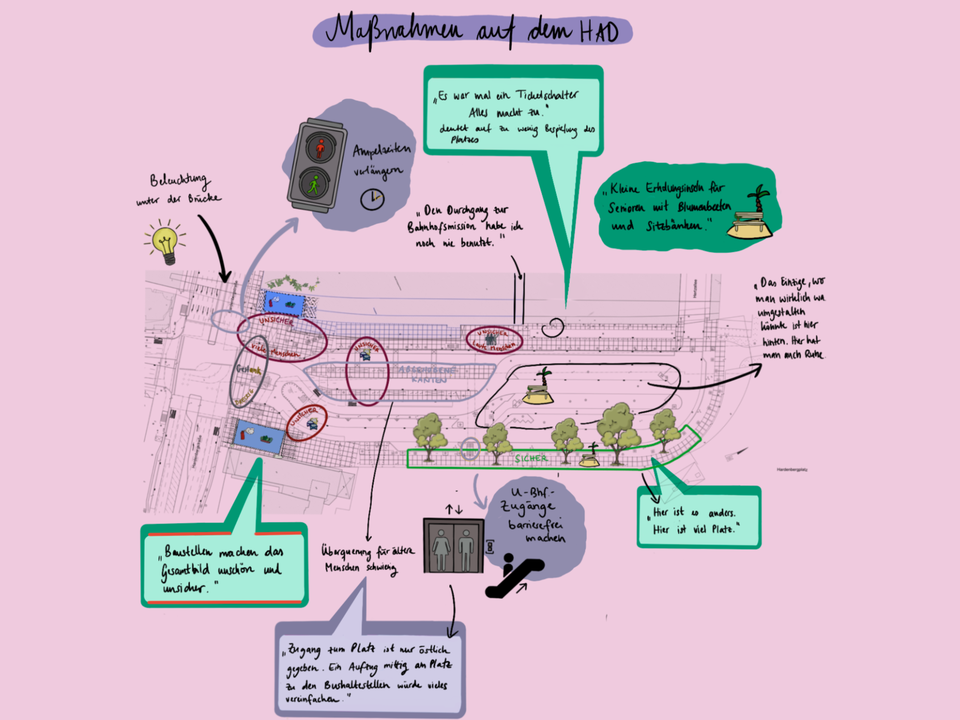

Senior:innen – Sichtweisen aus Erfahrung und Alltag

Die zweite Beteiligungsrunde richtete sich an ältere Menschen aus naheliegenden Senior:innen-Institutionen, die den Platz regelmäßig nutzen. Gemeinsam wurde der Platz erkundet und aus ihrer Perspektive analysiert. Im Anschluss fand ein moderiertes Gespräch in ruhiger Umgebung statt, um Beobachtungen und Einschätzungen zu vertiefen.

Dabei wurde deutlich: Die Orientierung auf dem Platz fällt schwer, Wegeführungen sind unklar, barrierefreie Übergänge fehlen oft, und es gibt kaum Möglichkeiten zum Ausruhen. Der Platz wurde als unübersichtlich und teilweise unsicher erlebt – insbesondere beim Überqueren großer Flächen oder im Umfeld von Baustellen. Häufig genannt wurden fehlende Sitzgelegenheiten, mangelnde Sauberkeit, kaum Grünflächen sowie die gestalterisch vernachlässigte Umgebung von Haltestellen und Bauzäunen.

Insgesamt wurde deutlich, dass der Platz für ältere Menschen nur dann gut nutzbar ist, wenn Sicherheit, Orientierung und Möglichkeiten zum Ausruhen konsequent mitgedacht und gestaltet werden.

Vulnerable Gruppen – Alltagsbedürfnisse rund um den Bahnhof Zoo

Menschen in schwierigen Lebenslagen sind fester Bestandteil des Hardenbergplatzes – werden jedoch in Planungsprozessen oft ausgeblendet oder stigmatisiert. Der Beteiligungsprozess zielte darauf, diesen Menschen mit Respekt zu begegnen und ihre Perspektiven auf Augenhöhe zu erfassen.

Die Platzbegehung wurde gemeinsam mit Fachkräften aus dem Umfeld – etwa vom Zentrum am Zoo, der Berliner Stadtmission und Fixpunkt e. V. – durchgeführt. In vertiefenden Gesprächen mit betroffenen Personen und Expert:innen wurden konkrete Bedarfe herausgearbeitet.

Zentrale Themen waren der Zugang zu Wasser, Hygiene, medizinischer Versorgung, aber auch das Fehlen von geschützten Sitzgelegenheiten, Rückzugsorten und niedrigschwelligen Beratungsangeboten. Ebenso betont wurden Begegnungsmöglichkeiten, die Gemeinschaft fördern und Vertrauen schaffen.

Es geht also nicht allein um Infrastruktur, sondern auch um Würde, Zugehörigkeit und die Gestaltung öffentlicher Räume als soziale Orte.